倉庫で軽作業を行う女性向け作業服のおすすめ

倉庫現場で働く女性の現状とリスク

女性就業者の比率と増加傾向

総務省「労働力調査(詳細集計)2024年」によると、働く女性の比率は 22.4 %。2019年の17.2 %から 約1.3倍 に増えました。

2024年(令和6年)平均結果の概要.jpg)

EC需要の急拡大に伴う人手不足への対応や、パートタイム・短時間正社員制度の普及が主な後押し要因と見られます。

参照:https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/dt/index.html

就業構造が変わる一方で、作業服のレイアウトやユニフォームは依然として“男性基準”が残っていることが多く、サイズ不適合や可動域不足 が女性従業員の労働安全性を圧迫していることは少なくありません。

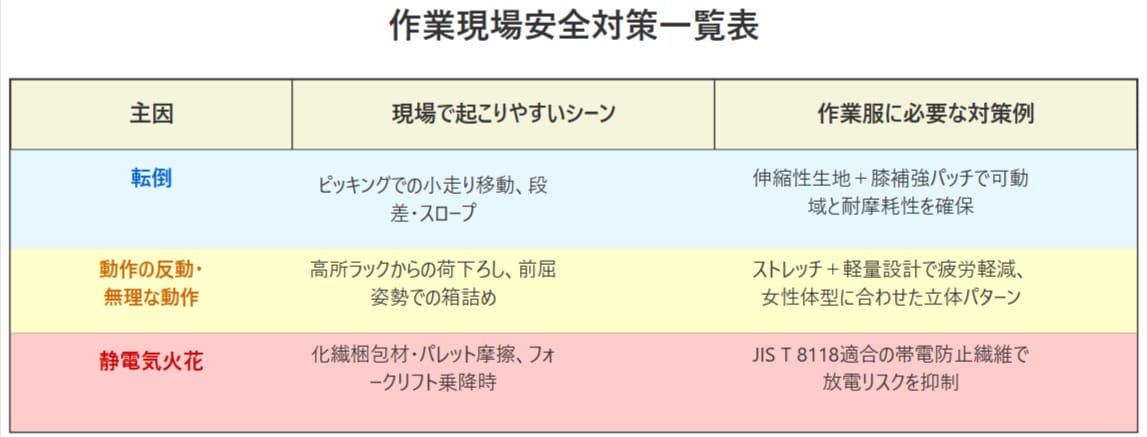

労働災害統計にみる主要リスク

厚生労働省「令和5年労働災害動向調査」によると、倉庫業の休業4日以上の死傷災害率は 3.04 と製造業平均(2.08)を大きく上回ります。倉庫現場で女性労働者に多い主な事故要因となるリスクは三つあります。

*参照:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/23/dl/2023gaikyou.pdf

・転倒(小走りでのピッキング、段差・スロープ移動)

・動作の反動や無理な動作(高所ラックからの荷下ろし、前屈姿勢での箱詰め)

・静電気火花(樹脂梱包材との摩擦、フォークリフト乗降時)

いずれも体格差や衣服の帯電特性に起因して頻度が高まる傾向があります。現場で女性比率が増えるほど、事故へのリスクは相関して増えてしまうでしょう。

次章では、労災リスクへの対策を簡単に解説します。

倉庫で働く女性の労災対策

女性比率が2割増えた現在、倉庫の安全衛生管理は 「性別に配慮したリスクの低減」 へ移行する必要があるでしょう。倉庫で女性の労災を抑えるポイントは大きく三つです。

・滑りにくい床材やリフター導入など環境を整えること」

・重量物を抱え込まない手順や作業高さの調整といった運用ルールを徹底すること

・帯電防止、ストレッチ、軽量設計、吸汗速乾、女性体型フィットを備えた専用作業服を支給すること

「転倒」する要因は、ピッキングで小走りになる場面や段差・スロープの多い動線では足元の安定が損なわれやすいため、伸縮性に優れた生地と膝部を補強したパッチ入りのパンツを採用しましょう。

また、「動作の反動・無理な動作」による怪我のリスクは、高い場所から荷を下ろす動作や前屈姿勢での箱詰め作業では、腰・肩への負担が大きくなります。ストレッチ性のある軽めのウェアを選び、女性の体型に合わせた作業服を取り入れることがポイントです。

最後に 「静電気火花」です。化繊梱包材やパレットとの摩擦、フォークリフトの乗降時などで静電気が発生しやすく、火花による引火や機器誤作動のリスクがあります。「JIS T 8118」適合の帯電防止繊維を用いた作業服を着用してもらい、静電気の蓄積を抑えましょう。

倉庫の作業服に求められる性能と女性に必要な機能

倉庫で働く比率の増えている女性従業員が安全かつ快適に働くには、ユニフォーム自体が「労災を防ぐバリア」として機能することが重要です。

本章では、先ほど整理した3大リスク(転倒・無理な動作・静電気)を減らすうえで必須となる「作業服の性能」 を一覧で整理し、と具体的に選ぶための目安を紹介します。

①帯電防止

倉庫の樹脂梱包材やフォークリフトとの摩擦で蓄積した静電気は、火花放電や機器誤動作の原因になります。*JIS T 8118に適合する導電繊維入り生地なら、衣服表面抵抗値が規格値以内に抑えられ、放電リスクを大幅に低減できます。

*日本産業規格で定める「静電気帯電防止作業服」の基準

*参考:https://kikakurui.com/t8/T8118-2001-01.html

②ストレッチ性&軽量さ

*伸長率15 %を超えるストレッチツイルなどは、腕の上げ下げや前屈時の『動きにくさ』を防ぎます。また、180 g/m²以下の軽量生地であれば、長時間作業でも筋疲労を感じにくくなる点もメリットでしょう。

*一般的に可動域確保の目安とされる数値

③吸汗速乾・接触冷感

倉庫は外気温の影響を受けやすく、夏場は熱ストレスが蓄積しやすい環境です。冷感性能を示す指標「*Q-maxが0.3 W/cm²」を超える素材は「ひんやり感がある」と、多くの冷感素材メーカーが目安として提示しているレベルとされ、汗ばむ作業中の不快感や不必要な体温上昇を防ぎます。

*肌から生地へ移動する最大瞬間熱流密度(W/cm²)を測定する指標

参照:https://textiles.ncsu.edu/tpacc/comfort-performance/qmax-warm-cool-touch-test/

④耐久性 & イージーケア

週3回の洗濯を1年間続けると約50回になります。*JIS L 0217で50回洗濯後も寸法変化率±3 %以内であれば、縮みや型崩れを気にせずローテーション運用が可能です。ユニフォームは決して安価なものではないため、耐久性のある作業服を選ぶことがポイントです。

*参照:https://kikakurui.com/l/L0217-1995-01.html

⑤ジェンダーフィット

女性は平均的に男性よりもヒップが大きく、腰位置が低い傾向があります。ヒップを基準にウエストをゴムで調整し、腿・腕周りにゆとりを持たせた立体パターンなら、可動域を確保しつつダボつきを防ぐことができます。

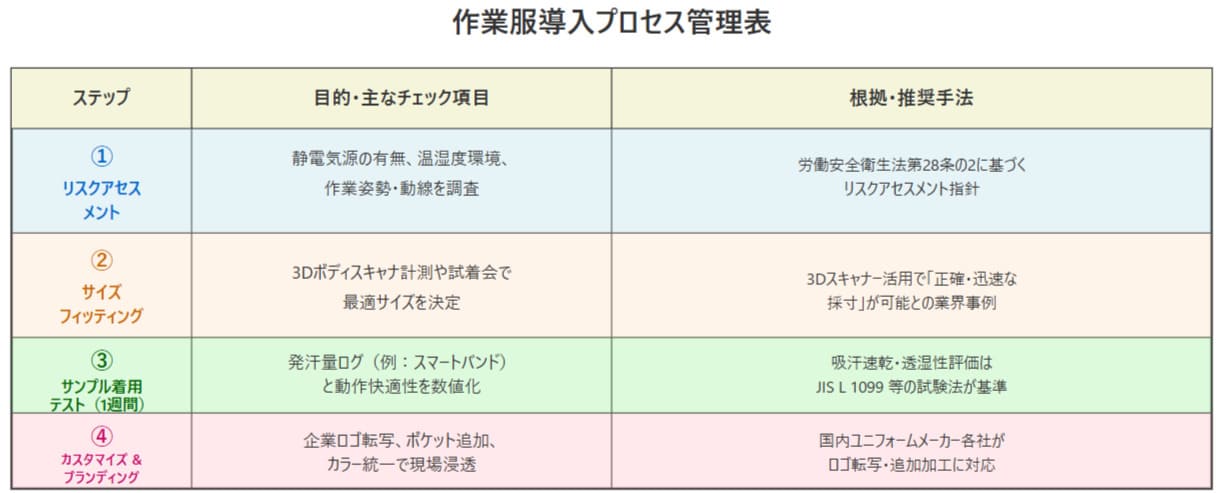

女性用の作業服を選ぶときの4ステップ

女性用ユニフォームを現場に定着させるには、導入前後のプロセス管理が肝心です。次の4ステップを踏むことで、労災リスクをユニフォームの設計段階から予防できるでしょう。

まずは倉庫内の作業エリアごとに静電気発生源や温湿度・作業姿勢を洗い出し、「JIS T 8118適合が必須か?」「冷感素材が必要か?」といったユニフォームの設計要件を明確にします。法定リスクアセスメントの枠組みを活用すれば、社内稟議もスムーズでしょう。

・サイズフィッティング

3Dボディスキャナや試着会を行い、ヒップ基準でウエスト・腿周りを微調整したサイズレンジを確定します。3Dスキャナにより細かい調整ができるため、女性特有の「動きにくさ」や「裾のダブつき」による転倒のリスクを減らすことができます。

・サンプル着用テスト

可能であれば、本発注前の段階でサンプル作業服を現場の代表者に数日~週間着用してもらいましょう。発汗量・体表温度・動きにくさや冷感値と合わせて評価すれば、数値根拠に基づいて作業服の修正や既存ユニフォームとの比較ができます。

・カスタマイズとブランディング

要件を確認し、最終的な仕様が決まれば、ロゴ転写やポケット位置変更、再帰反射材追加など、「会社としての魅せ方」を社内、ユニフォーム会社とともにすり合わせしましょう。たとえば、既存の作業服とのカラーリングを考慮し、現場への違和感をできるだけなくすことで、ユニフォーム新調後の着用率を高められます。

上記4つのステップで、導入後の返品・再手配のリソースを抑えつつ、女性従業員の労働安全性と働くことへの安心感を同時に高めることができます。

【まとめ】女性用の作業服を着用してもらい、安全性を確保しましょう

女性用の作業服でよくある質問(FAQ)

Q.女性用サイズが不足している場合の対策は?

ユニセックス(男女兼用)設計を流用すると、ヒップや腰回りが突っ張り → 可動域不足 → 転倒という事故の要因となります。ヒップ寸法を基準にしたレディース規格(ウエストは後ろゴム、腿・腕周りにゆとりを持たせた立体パターン)を採用し、試着会で実際の動作負荷を確認してください。